编者按:

这个八月有些特殊,对很多观众来说,这是第一个没有影院陪伴的暑假;而对疫情出现后一直奋力自救的片方和院线来说,则意味着暑假档的名存实亡。没有电影院的日子,大家是如何度过的呢?没有电影院的日子,“西部影谈”则在这个新片的空档中特别策划了“2021院线拾遗”专稿,将于今明两天连续推出,与大家一起回顾上半年两部非常值得探讨而又并未得到足够重视的院线影片。

《阳光劫匪》的颠覆性:李玉与资本的精神分裂

王圣:三亚学院人文与传播学院教授,南开大学文艺学博士,学术研究领域为文艺理论,电影哲学,影视批评。

在成功地创造了一系列探讨女性主体困境的艺术电影后,李玉导演终于以积极的资本姿态迎接消费主义而介入纯粹的商业类型电影创造。《阳光劫匪》的不成功,构成了作者意图服从资本之象征秩序的剩余过程中,主体化(subjectivization)的自我分裂症状,以及自我在向象征秩序主动填补主体空虚时,不断地以敞开的形式进行身份的修改。

当李玉将其女性主体意识投入“奇幻喜剧”类型时,类型电影内在的镜像要求,即对观众构建自我并高度缝合认同的观影机制,与作为作者导演的女性主体的统一性之间,产生了尖锐的冲突。这种冲突看似是一个不黯商业电影之道的女导演的滑铁卢,实则是资本的二律背反在一个思想与形式发生冲突时的典型显现,即资本总是在人们违背它的意图时,出现二律背反的失常症状,也就是通俗所说的烂片现象。

当资本的二律背反呈现为文本的基本矛盾时,至少在《阳光劫匪》上,我们看到了当代社会普遍存在的詹姆逊所谓的主体的精神分裂。然而,如果从一种寓言式批判的立场看,德勒兹与瓜塔里的反俄狄浦斯式的欲望生产性精神分裂,恰又寓言着一种激进反抗的可能。

卢卡奇在《1844年经济学哲学手稿》出版前就发现了马克思思想中的异化理论,从而断言资本主义存在着不可调和的二律背反。

消费社会一方面积极促进高效的细密化流水线大生产,另一方面必须构成消费的恋物癖欲望,从而解决生产过剩与剩余价值再生产之间的矛盾。

消费冲动的莫比乌斯环式循环重复,在价值层面上显示为商品恋物癖,即人的本质及其价值必须由物来衡量和标识;在主体上,则在于消费主体身份想象的快速解除和获得,从而让连续不断的商品对人的自我不断地重新定义和想象。

在这种主体身份的解除和获得上,詹姆逊(Fredric Jameson)观察到它与精神分析话语体系中精神分裂症的相似,一种在资本物化体系中的精神分裂的主体症候。

在《后现代主义与消费主义》中,詹姆逊认为精神分裂在根本上是进入“语言和象征秩序的失败”,精神分裂者深刻感受到了“孤立、隔绝、非连续的物的能指”序列,因而无法形成基于连续的时间序列的个人身份。精神分裂者缺乏连续而稳固的个人认同,无法将自我与客体划分出来,丧失了对连续的时间序列的感受。

然而,将后现代与晚期资本主义的主体境况与精神分裂相联系的现实基础,则在于高速流动的图像构成的后现代媒介社会。由刺激消费为根本目的的单个商品的图像构成的高速闪烁的蒙太奇,使得晚期资本主义的主体无法构成真正的个人身份,他们被撕裂于各种类型和用途的、千变万化的商品认同之中。

与卢卡奇在古典哲学看到了资本主义本质决定的二律背反的思想困境从而肯定工人阶级意识觉醒的革命性不同,詹姆逊有机会发现晚期资本主义的后现代主义文化艺术最终丧失了现代主义对资本主义的批判力量。

现代主义基于科学真理观之上,在不断上升的抛物线式的时间序列中,试图构建宏大而永恒的历史,因此在其内部产生了“与堆砌的陈旧内容、因循的道德禁忌或上流社会的习俗格格不入”的颠覆性,因此现代主义文化艺术是“反抗的艺术”。

与之相对,后现代主义与晚期资本主义相关联,它解构了高雅艺术与大众文化之间的鸿沟,将精神分裂更广泛而深刻地渗透到消费主义社会之中,换言之,后现代文化艺术带来了主体的彻底迷茫,一个“无我”(egolessness)的精神分裂主体诞生了。

与此深远的背景相关联,可以清晰呈现李玉一旦介入资本,则在消费逻辑中的文化悖论,女性在文本的象征秩序中不可遏止地走向了精神分裂,快速地在多种个体身份的镜像中解除和再获得,主体总是存留在其中的缝隙之中,成为真正的“无我”。

即便与李玉最接近商业电影的《万物生长》相比,《阳光劫匪》的精神分裂症候也是令人触目惊心的。

前者仍然保持了对青春叙事的拒绝立场,表面上探讨小鲜肉的情欲史,真正的主角是三位在男性不同成长阶段牺牲的女性。她们作为男性探究自我的欲望对象,不仅将男性欲望作为自我欲望,同时在主奴的辩证法关系中承受着牺牲的痛苦。

然而李玉要告诉我们,正是女性主动放弃了主体间斗争的占据对象欲望的权力,女性反而由于自身的牺牲实践而获得了心灵的救赎和自由。

最后韩庚在象征主体阉割的初恋追悼会后,默默消失在人潮之中,正是李玉对男性的情欲权力的批判。因此可以说,《万物生长》的女性主体仍然是带有强烈的统一性,尽管她是作为男性的对象而存在。

然而,在《阳光劫匪》中,由于消费逻辑的主导,对女性主体建构的愿望终于在文本中分裂了。

《阳光劫匪》遵循了好莱坞的侦探喜剧的电影类型。这类商业电影往往将喜剧的笑料埋设在侦探离奇的悬念之中,主角由于自身力量的有限性往往陷入重重的尴尬处境,观众感到了自身的力量的自信从而引发喜感。同时主角在窘迫之中遭遇危机,伴随着悬疑的层层展开,喜剧的轻松与犯罪的惊险适时地调和,带来观众具有张力的观影认同。

上世纪中较为成功的金凯瑞《神探飞机头》、《憨豆先生》系列、《黑衣人》系列,以及更早的较为经典的《虎口脱险》等,以及最近国内的《唐人街侦探》系列,尽管它们各有创新,但它们共同的叙事结构都是由围绕着经典的平衡-失衡-欲求-障碍-矛盾-解决-平衡这样的叙事结构,根本上而言,任何情节都严格围绕行动-目标展开,观众才可能在创新的叙事中尽快理解剧情。

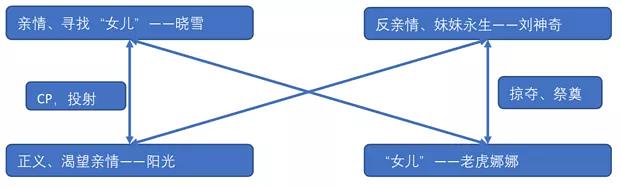

如果我们利用简化的格雷马斯矩阵即可看到,李玉在遵循侦探喜剧类型的基本结构的同时面临了怎样的矛盾。

可以明显看到作为叙事驱力的对立关系项晓雪与刘神奇之间,并不存在直接对立的价值目标,晓雪寻虎渴望重建亲情,刘神奇夺虎本质上也是重建亲情。

进一步看,阳光与刘神奇也不存在直接的矛盾,刘神奇与老虎娜娜之间仅存在较为薄弱的祭奠想象——老虎与早逝的妹妹同名,通过将老虎作为牺牲来实现妹妹的超生。

实际上在文本中最具有核心关系的是晓雪与阳光之间的CP情感,也就是说,所谓夺虎、寻虎并不是故事的核心驱动装置,相反,作为格雷马斯矩阵的左侧辅助关系,恰恰被凸显为故事的主要意义关系。

可以清晰地看到,李玉仍然试图探讨女性之前的情感构建问题,这是她一贯的思考范式。然而在侦探喜剧的结构中,它只能被作为本是辅助叙事的边缘关系,直接对立的矛盾是唯一能够推动类型电影的叙事动力。然而强行突出辅助关系,弱化核心叙事,这是李玉在文本中面临的尖锐冲突。

如果说李玉作为导演在文本中面临资本逻辑表述的类型叙事矛盾,那么她所构建的女性在文本表意中又面临怎样的主体境况呢?显然晓雪与阳光并不能在一个夺虎、寻虎的类型化叙事中建构自我,相反,她们真正表现了资本所决定的精神分裂。

影片采取了双线叙事,即寻虎的正叙和晓雪、阳光的不断的闪回倒叙。正叙肩负着类型叙事的重任,它被要求承载笑点、建构悬疑的任务;倒叙其实恰恰是李玉隐秘地强化附属关系的线索,是讨论女性主体的困境与突围的真正核心。

然而我们看到,无论是晓雪还是阳光,不断的闪回呈现出碎片化、非连续性以及隔绝性的特征,也就是说,晓雪和阳光都是无法进入“言语与象征秩序”的主体。由于闪回作为“孤立的、隔断的、非连续的物质能指的感受,它们无法形成一个连贯的序列”,她们在被推入附属线索之后,变得无法辨识自身,无法将记忆与现实有机地统一。

当记忆与梦境混淆,并成为主体终于丧失了现实感,被终止了回溯创伤的可能。因而它们除了作为精神分裂的症候外,无法构建出角色的连续而稳固的身份,从而一方面使得晓雪与阳光成为“无我”的主体,一个没有自身历史的存在,另一方面也最终导致叙事从类型电影的理解模式中脱轨。

附属关系以及闪回被李玉作为主要的叙事视角,这是她介入商业电影时的一种不自觉的策略,在《万物生长》已经出现,只是这次李玉走得更远而已。

在横轴反义关系晓雪与刘神奇的夺虎、寻虎的关系中,属于消费资本的叙事行动,是呈现快感的核心载体。在好莱坞经典模式中,它必须为观众预设欲望主体的位置,从而将观众置于意识形态机器的凝视之中。观众在角色遭遇的各种情景和变换的身份中,不断构建认同,从而体验各种身份认同的快感。

然而由于李玉削弱了反义项的核心叙事,或者说,反义项根本并为构成真正的反义关系,因而构成侦探喜剧的类型模式也由此崩溃。

本质而言,反义项恰恰是非此即彼的简化矛盾,是由科学理性主导的二元思维模式,只有在对错、黑白、正邪的对立中,才可能产生激烈的叙事动力,然而艺术电影恰恰拒斥简化粗暴的二元对立,而是介入德勒兹所谓的晶体,即混合现实与回忆、真实与幻想的混杂影像,从而在运动-影像的观念内部产生革命性力量。

有趣的是,当文本中的女性在主体意义上被迫丧失统一性时,在实际的情节中,他们都不能在寻虎的连续时间中体验个体身份。

影片最开始晓雪先后两次讲述自己寻虎时,影片的背景音乐是类似《恐怖游轮》的凄冷音色,晓雪只有在寻虎的行动中才能回到正常的精神,一旦她讲述记忆时,立刻陷入精神分裂的症状。而看似钢铁直女的阳光,一旦在晓雪的自述启动时,也会同时步入闪回的分裂状态。影片中一个看似并不重要的场景,阳光与刘神奇在火车车厢中对谈,阳光将小女孩失去母亲的痛苦与自身的记忆混合在一起。当观众面对本应该应接不暇、一气呵成的寻虎行动时,惊悚、奇幻、无厘头包袱、苦情等等表演轮番上阵弄得莫名其妙。

实际上,李玉真正呈现了面对资本逻辑的精神分裂的女性,她们在寻找老虎这样一个荒诞喜剧时,根本上而言是不知所谓的,因为她们的内在在李玉看来,真实的渴求不过是最平凡的情感依赖。

然而,是否我们就应该将这部李玉个人有史以来“耗资最巨”的影片归于“烂片”呢?假如我们因为失去了耐心而简单拒斥,那么我们恰恰失去了将它视为讨论当前文化症候的时机。

与詹姆逊一样,德勒兹与瓜塔里在《反俄狄浦斯》(1983)中同样看到了晚期资本主义与精神分裂相对应关系,然而与前者将精神分裂视为抵抗的消解恰好相反,后者将精神分裂看作是对资本反击的最后希望。

德勒兹认为,相对精神分析的威权而言,精神分裂者是对俄狄浦斯情结的冒犯,以三位一体的恋母情结为核心的精神分析治疗,正是将俄狄浦斯情结重新强加给精神分裂者。精神分析治疗正是福柯所谓的通过医疗实施的话语权力。对德勒兹而言,弗洛伊德与拉康的欲望是充斥着符号学困境与古希腊悲剧的关乎缺失的东西,因而丧失了生产性。

与此相反,精神分裂者感知不到缺失,他们的欲望本身产生现实,是对拉康式欲望的拒绝。因而精神分裂者“搅乱、解码并重新配置精神分析对话,将能指重新组合到现实之中”,资本主义产生精神分裂症,然而只有在对其进行抑制才可能良性运作。

德勒兹和瓜塔里认为“精神分裂症并非资本主义的身份,相反,它是资本主义的差异,分岔和死亡”,对他们而言,精神分裂者是流动的、激进的、抵抗的“漫游者”,以一种生产性欲望替代匮乏及其意识形态。

如果我们同意德勒兹和瓜塔里,那么,李玉在《阳光劫匪》所创造的“搅乱、解码并重新配置”侦探喜剧类型话语的女性主体,不正是以另一种激进和抵抗姿态面对资本逻辑的迂回吗?尽管当我们以类型电影的期待视野而突然失去了预设的欲望主体位置时,我们的失望乃至愤怒不正是精神分裂者欲望生产的现实带给我们的不适吗?如果我们接受这种“搅乱”,以一种精神分裂的同理来面对,那么《阳光劫匪》正是李玉面对资本时最具有颠覆性的创造。

“西部影谈”投稿邮箱:xibuyingtan@163.com

编辑:雷儒石